~育ては0歳から~

歯並びの土台は授乳のときにつくられる

歯が生えてくるころに赤ちゃんの顎の発育が遅いと、歯の生えるスペースが狭くなるため、ねじれたり、重なって生えてしまいます。

そのため、まず大切なのが授乳の仕方です。歯が生える前に、赤ちゃんがおっぱいを吸う行為が唇や舌を使う筋肉を発達させ、その刺激が顎骨も発達するからです。

顎を育てる授乳のコツ

- 乳首をしっかりお口に含ませ、お口全体を使えるようにしましょう。

- 赤ちゃんの目を見ながら授乳しましょう。

- 哺乳瓶の場合は、乳首が劣化すると楽に飲めてしまうため、乳首はまめに取り替えましょう。

Q.卒乳はいつごろがいいのでしょうか?

A.離乳食が始まって糖質をとるようになると、授乳によるむし歯リスクが高まります。1歳から1歳半くらいで卒乳するのが望ましいでしょう。

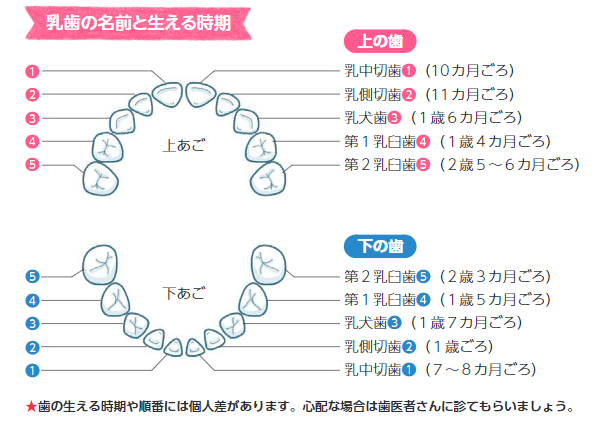

乳歯は3歳ごろまでに生えそろう

生後7~8か月ごろになると、赤ちゃんに初めて歯が生えます。1歳ごろにはうえ4本、下4本の前歯が生え、2歳半から3歳くらいまでに20本の乳歯が揃います。

「要注意」乳歯はむし歯になりやすい!

乳歯は永久歯に比べてエナメル質がやわらかく薄いため。虫歯になりやすいのが特徴です。痛みも感じにくいため、気づいたときはかなり進行していることも。乳歯のむし歯を放置していると、永久歯にも影響があります。

~3歳までに歯磨き 習慣をつけましょう~

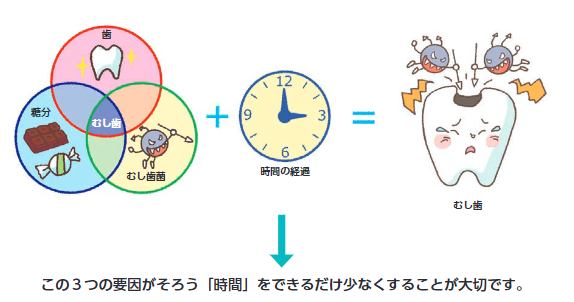

赤ちゃんのむし歯の原因は?

むし歯はむし歯菌(ミュータンス菌)によって起こります。ところが、生まれたときの赤ちゃんのお口には、むし歯菌はいません。むし歯菌の多くは、お母さんのお口から入ってくることがわかっています。出産前にお母さんがむし歯をゼロにしておくことが大切です。

●絶対やってはいけないこと

- フーフーと息をかけて冷ました離乳食を与える。

- 大人が口に入れたスプーンやフォークを赤ちゃんのお口に入れる。

- お口にキスをする。

仕上げみがきのコツ

0歳~2歳

下の前歯が生えてきたら、保護者みがきのスタートです。まずはガーゼを指に巻き、ぬるま湯を含ませてから、赤ちゃんの歯をやさしくぬぐいます。

上の前歯が生えてきたら、ハブラシを使ってみがきましょう。とくに上の前歯はむし歯になりやすいので、歯と歯の間、歯と歯肉の境目をていねいに。

3歳~6歳

乳臼歯の生え始めは溝に汚れがたまりやすいので、保護者みがきは念入りに。

<参照>公益財団法人8020推進財団

「マイナス1歳から始める母と子の歯育て」

~生涯おいしく食べるために~より