すごろくをしながなら歯科治療を知ろう♪

特に歯周病は、30歳以上の3人に2人が罹患している国民病ともいえる病気です。その進行のほとんどは自覚症状がありません。

歯周病は、糖尿病・心臓血管疾患・脳血管疾患・認知症等全身の様々な病気に関連しています。

<資料>日本歯科医師連盟より

すごろくをしながなら歯科治療を知ろう♪

特に歯周病は、30歳以上の3人に2人が罹患している国民病ともいえる病気です。その進行のほとんどは自覚症状がありません。

歯周病は、糖尿病・心臓血管疾患・脳血管疾患・認知症等全身の様々な病気に関連しています。

<資料>日本歯科医師連盟より

<1日の生活スタイルを見直しましょう>

新型コロナウイルス感染症によって、勤務形態や通勤時間、食事のとり方など、生活スタイルが大きく変わったという人も多いでしょう。このような変化は1日の生活リズム(睡眠・拡散リズム)を狂わせ、新たなストレス要因となります。「毎日不安で眠れない」「食欲がわからない」「お酒の量が増えた」などの状態が長く続いていたら、もしかするとうつ病をはじめとするこころの病気の兆候かもしれません。こころの健康を守るために、今一度、毎日の生活習慣を見直してみましょう。

~睡眠と目覚めのリズムを整えよう~

夜になると自然と眠くなり、スッキリと朝を迎えられれば、1日の生活リズムが整います。しかし、何らかの強いストレスを感じていると、睡眠の質が低下して日中の生活にも悪影響を与えてしまいます。このような状況になると、昼の間に生じたストレスが、さらに睡眠不足を招くという悪循環に陥ります。

◎ケース① 朝、スッキリと目覚められなくて…

自律神経には「交感神経」と「副交感神経」の2種類があり、これらの神経がバランスをとりながら働き、体内の環境を整えます。「交感神経」は、日中や活動時に活発になり、「副交感神経」は、夜間やリラックスしているときに活発になります。質の高い睡眠を得て、朝スッキリ目覚めるためには、就寝前に「副交感神経」の働きを優位にしておく必要があります。

★改善のヒント

●朝起きてすぐに太陽光を浴び、体内時計をリセット

●過度な疲労感が入眠を促すので、日中はできるだけ体を動かす。

●食事は就寝の3時間前までに など

◎ケース② 「早く寝なくては」と思うのですが、なかなか眠れません

「早く寝なくては」と焦ってしまっては、かえって眠れなくなってしまいます。眠気を感じてから寝床に入るようにすることで、徐々に睡眠リズムが整えられていきます。

★改善のヒント

●ブルーライトは交感神経の働きを活発にさせるので、就寝1時間前からパソコン・スマホの使用を控える。

●就寝前には、入浴なのでリラックス

●照明を少しずつ暗くして眠りやすい環境を整える など

~“こころの健康食生活”を実践しましょう~

ストレスの多い生活が続くと食生活が不規則になりがちです。また、健康維持に必要な栄養素が不足しているとストレスを感じやすくなる場合もあります。何をためるかに直接ストレスの原因をなくすことはできませんが、「規則正しくとる」「栄養バランスを考える」など、食事の時間を大切にすることは、こころの健康の維持・増進には、とても大切なことです。

◎ケース① 最近、つい朝食を抜いてしまって…

朝は睡眠時間を優先して朝食を疎かにしてしまう人が少なくありません。朝食を抜くと自律神経の乱れにつながり、イライラの原因となります。朝食を1日の生活リズムを整えるだけでなく、脳を活性化させ、集中力や運動能力を高めます。不要なストレスをため込まないために、食事は1日3食、規則正しくとりましょう。

◎ケース② 昼食は仕事をしながらが多いかな…

昼食を、マウス片手におにぎりやサンドイッチで済ましている人をよく見かけますが、忙しさでストレスがかかっているときほど、体は栄養を必要としています、忙しいからといって仕事をしながら、スマホを見ながらの「ながら食い」はやめましょう。食事は、ゆっくり噛んで味わって食べることで、脳の活性化を促し、集中力を高めます。

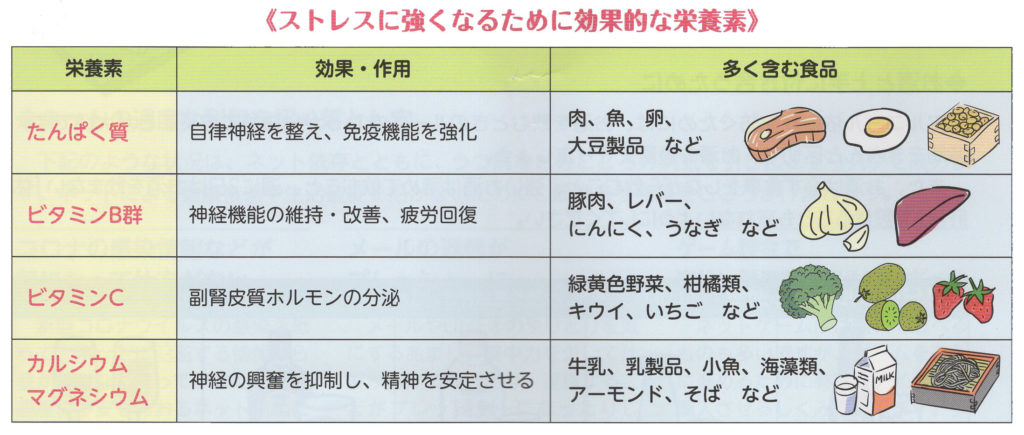

<食事は栄養バランスを考えて、さまざまな食品を取りましょう>

栄養に偏りが生じると、免疫力が低下して、感染症などの病気にかかりやすくなるだけでなく、ストレスを増加させる原因にもなります。多様な食品をバランスよく摂取することをこころがけましょう。また、たんぱく質や、ビタミン・ミネラルなどはストレス耐性を強化するので、積極的にとりましょう。

11月24日(木)は、終日診療日となります。

※木曜日は通常休診日

11月26日(土)は。臨時休診いたします。

10月6日(木)は午前中診療いたします。

※木彫日は通常休診日です

9月16日(金)は午前中休診となります。

9月22日(木)は終日診療日となります。

※木曜日は通常休診日

9月24日(土)は臨時休診いたします。

8月18日(木)

木曜日は通常お休みにしておりますが、

上記日8月18日(木)は午前中診療となります。

8月11日(木・祝)~8月15日(月)

を休診いたします

4月より毎週木曜日が休診となりました。

改めてお知らせいたします。

●高齢者が積極的に摂るべき栄養素とは?

~フレイルやサルコペニアの予防・改善には栄養が必要~

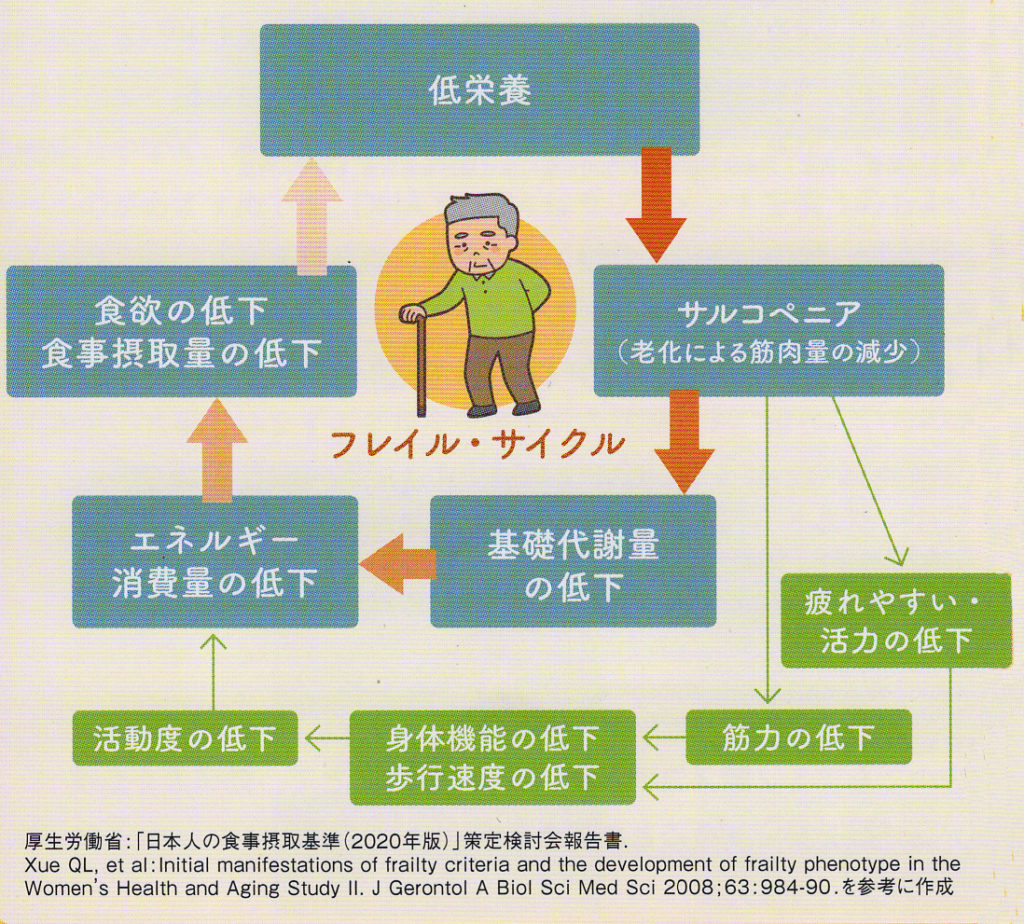

健康を保つ為には、様々な食品群の食品・食材を満遍なく食べることが大切です。しかし、高齢になると病気や加齢による食欲不振から食事量が減ったり、偏った食事になったりすることで、実は必要なエネルギーや栄養素を十分に摂れていないことが少なくありません。栄養不足は筋肉量が減少するサルコペニアの原因にもなり、サルコペニアによって基礎代謝が低下し、エネルギー消費量が減れば、食欲や食事量も低下して低栄養となり、さらに活動度が落ちるという悪循環(フレイル・サイクル)へとつながります。要介護状態になるリスクを減らすためには栄養が必要なのです。

~タンパク質とビタミンDをしっかり摂ろう!~

特に高齢者にとってほしいのが、タンパク質とビタミンD、そして油(脂肪酸)です。タンパク質は筋肉や臓器などを構成する主要な成分で、生体機能を調節する酸素やホルモン、抗体をつくる役割も担っています。ビタミンDは骨の健康に不可欠なだけでなく、さまざまな細胞の代謝にも関与する栄養素です。油には高齢者に最も大事なエネルギーを補うほか、健康に良い機能を併せ持つものがあることがわかっています。フレイル予防にこれらを意識的に摂るよう心がけましょう。

なお、フレイルの人は亜鉛などのミネラルやビタミン類の血中濃度が基準値を下回ることがよくあります。これは単に栄養摂取不足を反映するものであって、上記のように「補充することに価値がある」ということとは意味が違います。欠乏症状がある場合は別ですが、その他の栄養素については単独で摂取をすすめるだけの十分な科学的根拠は今のところ得られていません。

●タンパク質はどう摂ればいい?

~推奨される摂取量はどのくらい?~

フレイルやサルコペニアの予防・改善には、筋肉量、筋力、身体機能と強く関連するタンパク質を十分に摂ることが重要です。高齢者(65歳以上)のタンパク質の推奨量は体形や身体活動量にかかわらず、男性は1日60g、女性は50gを下限※1としています。言い換えれば、1日に体重1kgあたり1.0~1.25g以上のタンパク質を摂取する必要があるということ。一見簡単なようですが、今元気な地域在住高齢者でさえ、多くは1g/㎏体重/日も摂れていないのが現状です。※1厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年度版)」に準拠

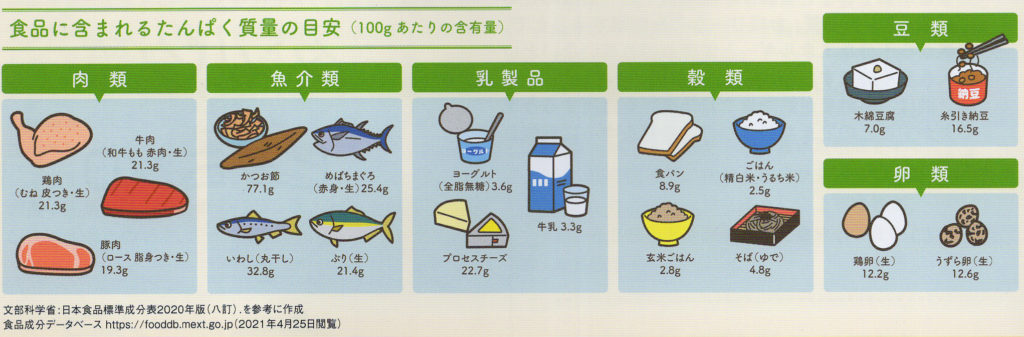

では、タンパク質は食材にどのくらい含まれているのかというと、肉類の場合、鶏ささみ(若どり・生)100gで23.9g、和牛ひれ(生)100gで19.1g※2。料理方法なにもよりますが、50g以上のタンパク質を摂るには軽く、250g程度の肉を食べなければならない計算になります。※2文部科学省「日本食品標準成分表2020年度版(八訂)」に準拠

~タンパク質の合成にはエネルギーが必要~

私たちは食事で摂取したタンパク質をいったんアミノ酸に分解し、それを吸収して自分の身体に必要なタンパク質を合成しています。そして、その過程では非常に多くのエネルギーが消費されます。ということは、タンパク質だけを一生懸命摂ればよいわけではなく、それに見合うだけのエネルギーを摂取しければタンパク質は合成できないのです。

高齢者に必要な摂取カロリーは、年齢や性別、身体の活動量によって異なりますが、低栄養の人なら体重を維持できる最低量ではなく、体重が増えるくらいの量が必要です。目標とするBMI(単位:㎏/㎡)の範囲も65歳以上では21.5~24.9※1とためになり死亡リスクを見ても男性の場合BMI26くらいが最も低いことがわかっています。基準範囲以下の人は筋肉量を増やして体重を増やす。それが健康の秘訣といえそうです。※1厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年度版)」に準拠

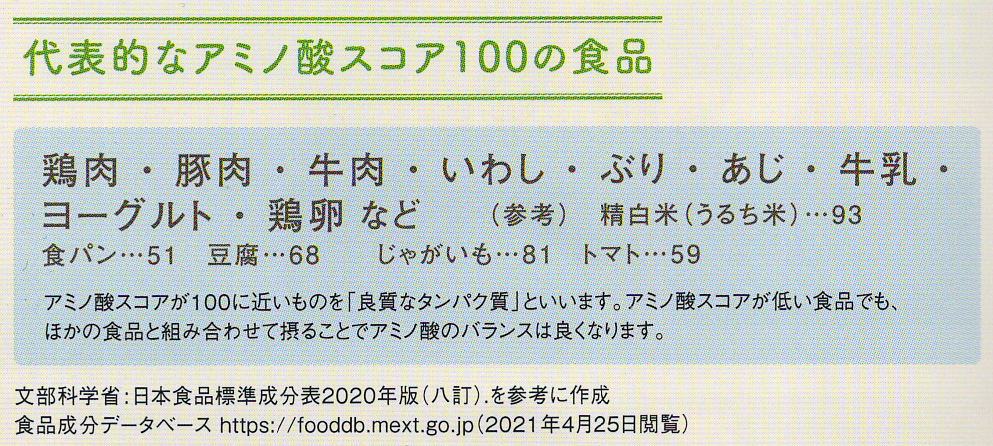

~アミノ酸スコアを活用してみよう~

身体を作るタンパク質は20種類のアミノ酸から構成されています。そのうち11種類は体内で合成できるものですが、残りの9種類(必須アミノ酸※)は毎日の食事から摂らなければなりません。さらに大事なのは、9種類それぞれの必要量をバランスよく摂取するということ。必要量を満たしていないのものが1つでもあれば、それに合わせたタンパク質しか合成できないからです。そこで、食品に必須アミノ酸がどれくらい満たされているかをわかりやすく示したのがアミノ酸スコアです。タンパク質を含む食品の中でもアミノ酸スコアが高い食品を選ぶことで、効率よく必須アミノ酸を摂取することができます。※ロイシン、イソロイシン、トレオニン(スレオニン)、リシン(リジン)、メチオニン、フェニルアラニン、トリプトファン、ヒスチジン、バリンの9種類

●ビタミンDをどう摂ればいい?

~摂取量の目安はどのくらい?~

ビタミンDの1日の摂取目安量は85㎍※1。脂溶性ビタミンは体内に蓄積されやしため100㎍を上限※1としていますが、日常の食事で摂りすぎる心配はほとんどありません。食事で十分に摂取できない場合にはサプリメントなどで補うとよいでしょう。

ビタミンDはカルシウムの吸収を調節したり、骨の代謝を活性化したりする働きがあるほか、筋力や身体機能にも関連していて、不足すると転倒や骨折のリスクが高まります。フレイルやサルコペニア、骨粗鬆症の人は、健常な人と比べてビタミンDの血中濃度が著しく少ないことが知られており、最近では骨粗鬆症(オステオポローシス)とサルコペニアが併存したオステオサルコペニアという懸念も注視されています。※1厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年度版)」に準拠

~魚に多いビタミンD~

ビタミンDが多く含まれている食品には魚介類(ビタミンD₃)、きのこ類(ビタミンD₂)などがあります。100gあたりの含有量は、べにざけ(焼き)で38.0㎍、うなぎ(かば焼き)で19.0㎍、干ししいたけで17.0㎍。卵や乳製品にも少なからず入っており、牛乳ならコップ1杯200gとして0.6㎍※2摂取することができます。

ビタミンDは日光(紫外線)を浴びることで皮膚でも生成されるので、高齢者に活動度を高める動機づけとして外出を促すことはとても有効です。※2文部科学省「日本食品標準成分表2020年度版(八訂)」に準拠

上図)文部科学省:日本食品標準成分表2020年度版(八訂)を参考に作成し食品成分データベースhttps://fooddb.mext.go.jp/(2021年4月25日閲覧)

参考資料)Weltec ウェルテック株式会社 「高齢者の栄養のこと」より

初めのうちは「歯医者さんは楽しいところ」を印象づけます。3歳くらいになったら、歯科医と家庭で確実にむし歯予防をしましょう。歯科医院では、次の3つの戦略で子どもの歯をまもります。

<むし歯をつくらない3つの戦略>

①フッ素

フッ素は歯の表面を整え、硬くする作用や、むし歯菌の働きを抑える作用をもっています。歯科医院で塗布してもらうと効果はさらに高まります。

②シーラント

むし歯になりやすい奥歯の溝を樹脂で埋めて、汚れがたまらないようにして、むし歯の発生を防ぐ方法です。

③プロによる歯のクリーニング

歯科医院では、通常の歯みがきでは除去できない歯垢(バイオフィルム)を器具を使って取り除きます。

PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)といいます。

幼児用のハブラシを使い、自分でみがく練習を始めましょう。全体をまんべんなくみがくことができたら、ほめてあげてください。グチュグチュペッができるようになったら、フッ素配合の歯みがき剤を使うとむし歯予防に効果的です。

最近、子どもにも生活習慣病が増えていますが、よく噛んで食べることで生活習慣病の危険因子である肥満を防ぐことができます。

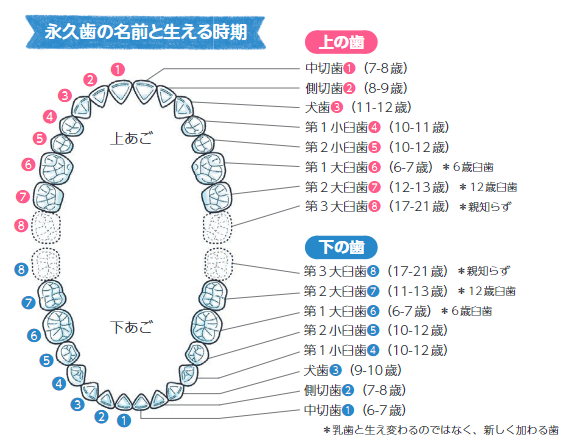

永久歯の歯の芽はあごの中で時間をかけて成長し、6歳くらいになると顔を出し始めます。最初に生える奥歯の永久歯は、第2乳臼歯の後ろに生えてくる第1大臼歯(6歳臼歯)で。13歳ごろまで永久歯への生え変わりが続きます。

<6歳臼歯を守る>

6歳臼歯は噛み合わせの要で、「歯の王様」ともいわれています。生え始めは歯ぐきが歯に覆いかぶさって、奥に生えていることから、汚れがつきやすくむし歯になりやすいのです。6歳臼歯を早期に失うことは、食べる機能にとって大きなダメージです。

ポイント①

歯の生え変わり時期は乳歯と永久歯が混在するため、歯みがきが難しくなります。乳歯期用のハブラシは毛が短いものが多いため、永久歯の溝に届きにくく、みがき残しがおきやすくなります。生えたての永久歯の表面は酸に弱く、むし歯になりやすいのです。よりていねいにみがくことを心がけましょう。

ポイント②

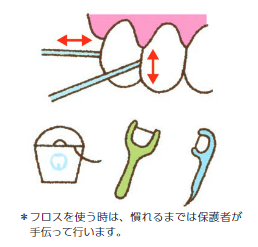

歯と歯の間の汚れを落とすための補助として、デンタルフロスを使いましょう。

①歯と歯の間にフロスを入れ、スライドさせながらゆっくり下ろす。

②歯に合せて、上下に数回動かす。

③歯ぐきに触れないように動かす。

ポイント③

生えたての6歳臼歯は、ほかの乳歯より背が低いので、ハブラシを口の横方向から入れてみがくと、みがきやすくなります。

ポイント④

6歳以上ではフッ素配合歯みがき剤を子ども用ハブラシの半分以上のせて、歯みがきを見守りましょう。ブクブクうがいは練習をして、すすぎすぎないように1~2回にとどめます。歯みがき直後の飲食は、避けるようにします。

ポイント⑤

自分でみがけるようになっても、まだ大人のチェックが必要です。保護者みがきは9歳ごろまで続けましょう。

<参照>公益財団法人8020推進財団

「マイナス1歳から始める母と子の歯育て」

~生涯おいしく食べるために~より