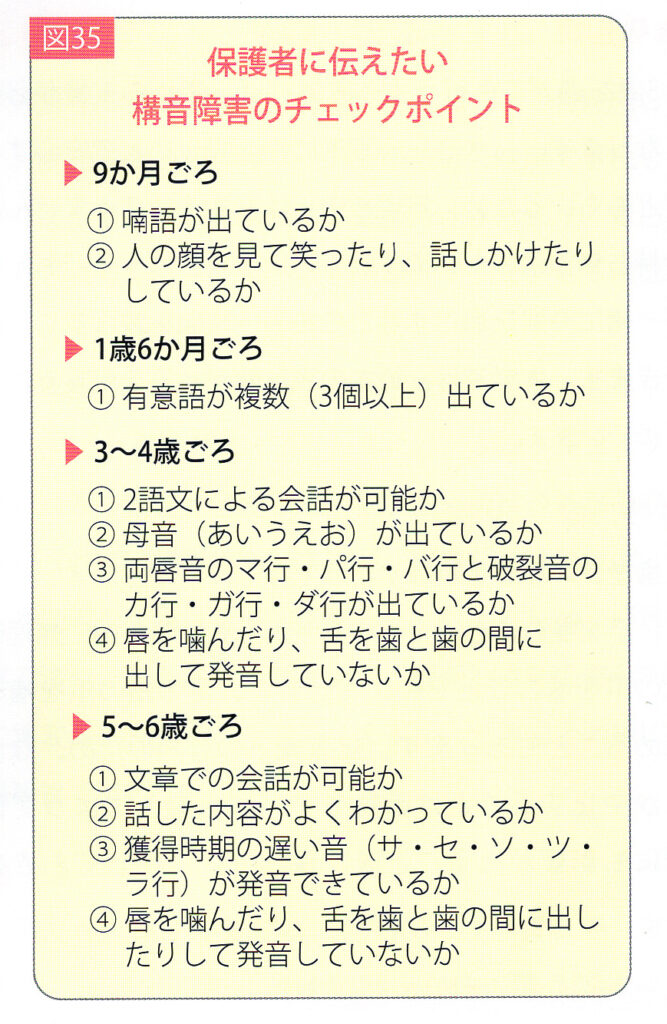

「発音が不明瞭」「赤ちゃん言葉が直らない」「舌足らずな発音が直らない」「うまく言えない音がある(カ行、サ行、タ行など)」等、保護者からの訴えが多くあります。

構音障害は、その原因により3つに分類されてます。

①器質性構音障害(構音器官の形態、機能の異常によるもの、口蓋裂、先天性鼻咽腔閉鎖不全症、舌小帯短縮症等)

②運動障害性構音障害(脳性麻痺によるもの)

③機能性構音障害(明確な原因が特定できない構音障害)

小児の構音障害のなかでは機能性構音障害が多く認められます。「カ行音」や「サ行音」が「タ行音」に置換されたり、「タ行音」が「ガ行音」に置換されたり、「ハ行音」や「ラ行音」の子音部分が省略されることが多いです。例えば、サカナ(sakana)→アカナ(akana)と子音部分の省略や、サカナ(sakana)→タカナ(takana)と音が他の音に置換されたりすることがあります。

また、舌小帯短縮症により舌尖を拳上するのが難しいためにサ行、タ行、ラ行など舌尖を使う音に影響することがあります。しかし、舌小帯伸展術を行うだけでは改善しない場合もあるため、構音障害が舌小帯短縮に起因するものか発達の遅れによるものなのかは、慎重に判断する必要があります。

舌の咽頭の力の弱さ、あるいは動かし方の問題に起因している可能性があるため、遊びを意識的に取り入れた体操(舌を前方に出す、タッピングで音を鳴らす、巻笛を吹く、シャボン玉を作る、口に水を含む練習等)を行ってみるのも良いかもしれません。一生懸命やり過ぎると、飽きてしまうことがあるので注意しましょう。

小学校就学前に正しい構音が獲得できるよう、5~6歳ごろになったら構音訓練が開始できるよう、小児科や耳鼻咽喉科医師、言語聴覚士に相談しましょう。

習癖

●吸指癖(指しゃぶり)

3歳を過ぎても行うようであれば、中止の支援が必要となります。しかし、心理的に指を吸うことで安心する子どももいるため、無理な中止はお勧めできません。

手持ち無沙汰のため指を吸っている場合は、子どもと親が一緒に時間を過ごす等で、指を数時間を減らすことができます。本学では、絵本の読み聞かせ等を保護者にすすめています。

●咬爪癖(爪噛み)

歯並びに影響を及ぼすだけでなく、不衛生です。しかし、爪を噛むことで安心する子どももいるため、無理に指の爪をかむことを中止させると、足の指の爪を噛み始めることもあります。無意識下の行為のため、なかなか中止することは困難ですが、爪噛みによって口腔にも影響が出ることを、保護者に説明しておきましょう。

●舌突出癖(異常嚥下癖)

成長するにつれて、舌が口蓋を押し付けることによって嚥下を行うようになります。しかし、舌が低位のまま嚥下を行う乳幼児嚥下が残っていると、舌が下顎前歯部を押してしまいます。そのため反対咬合になったり、上下の歯の間に舌が入ったりして開咬になることもあります。歯列に影響が出るためMFTが必要となります。

●咬唇癖

下口唇を咬む癖により上顎は唇側へ傾斜し、また下顎が後退して下顎前歯部も舌側傾斜するため、口腔機能に影響が出ます。これも、保護者に説明しておく必要があります。

●頬杖

頬杖などの態癖は、身体の歪みだけでなく顎顔面の歪みを生じさせます。歯列弓の左右非対称、顔面の筋肉の非対称、歯軸傾斜、顎関節にまで影響を及ぼす可能性があるため、できるだけ中止する必要があります。

●習慣性口呼吸

口呼吸の習慣がある子どもは、気管を確保するために舌が低位になっています。呼吸をするために口を常に開けているため、口唇閉鎖力が弱くなっています。口が開けていることにより、口唇のラインに沿って前歯部に着色が認められる、口唇が乾燥している、上唇が弛緩して上向きに翻転している等の特徴が認めれます。

<参考資料:SHOFU SHIKA CLUB

「小児から始める定期健診の習慣化」Support Book より:株式会社松風>